L'Inhumaine,

une cathédrale Art déco

Posté le 09.10.2016 à 14h

Préfigurant l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes qui se tiendra à Paris, entre l’esplanade des Invalides et les abords des grands et petits palais, durant pratiquement toute l’année 1925, Marcel L’Herbier entreprend à l’automne de 1923 le tournage de L'Inhumaine dans le but de mettre en valeur les tendances les plus en pointe de la création artistique en France. Dans son esprit, cela doit couvrir le vaste champ de l’architecture, des arts plastiques, des arts décoratifs, de la musique, la danse mais aussi de la haute couture et bien entendu du cinéma lui-même ! L’Herbier enregistre quelques scènes supplémentaires au printemps de 1924 et programme diverses avant-premières dès juillet de la même année avant l’exploitation officielle qui débute en décembre.

Illustrée par Djo Bourgeois, l’affiche du film de Marcel L’Herbier, 1924, entoilée et d’un format de 115 X 154 cm, a trouvé acquéreur lors d’une vente à Drouot pour la modique somme de 11 914 euros, tous frais compris, ce qui semblait un record absolu pour une affiche de cinéma jusqu'à ce que plus récemment une autre affiche de L’Inhumaine, plus rare encore, s’envole à 32 000 euros !

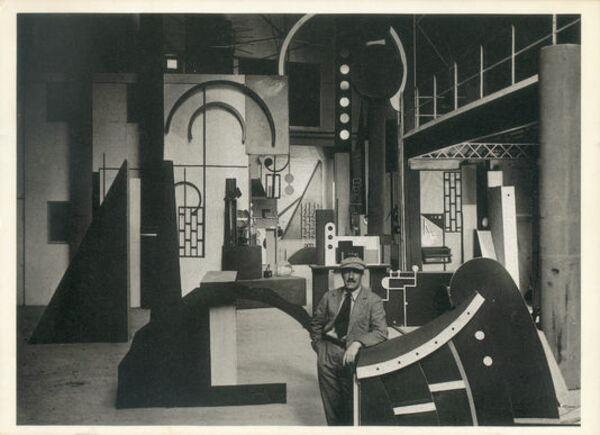

Dans les années qui ont suivi la fin de la Première Guerre mondiale, l’ensemble des langages artistiques s’est vu chahuté, parfois mis cul par-dessus tête, et le cinéma, encore balbutiant, ici porté par l’un de ses maîtres, n’entend pas échapper pas à la règle. Bien sûr quelques temps plus tard, au moment de porter à l’écran L'Argent (1928, d’après Zola), Marcel L’Herbier fera montre d’un désenchantement grinçant quant à la nature profonde des hommes, leur cupidité funeste et leur égoïsme récurrent mais lorsqu’il entreprend la réalisation de L'Inhumaine il est encore porté par la conviction d’un monde meilleur dont l’avènement est à ses yeux imminent. Les progrès scientifiques et techniques qui de toutes parts se font jour ne justifient-ils pas pareil enthousiasme ? « Nous voulions que ce soit une sorte de résumé, de résumé provisoire, de tout ce qu’était la recherche plastique en France deux ans avant la fameuse exposition des Arts décoratifs. Le film était aussi destiné à l’Amérique, à cause de la grande renommée dont jouissait là-bas Georgette Leblanc », affirmera le cinéaste. Il élabore donc le projet extrêmement ambitieux d’un film destiné au marché international, et d’abord américain. Pour ce faire, on sonne le rappel de la crème des créateurs tel Robert Mallet-Stevens qui, entre deux voyages à Hyères pour y superviser la construction de la Villa Noailles conçoit les volumes extérieurs, l’entrée et la chambre de la villa de Claire Lescot (Georgette Leblanc). L’extérieur du laboratoire de Einar Norsen, (Jacques Catelain), le jeune savant éperdu d’amour, porte aussi sa marque aisément identifiable tandis que l’intérieur, lui, bénéficie de l’imagination géométriquement débridée d’un Fernand Leger pour une fois exempt de toute lourdeur. L’Herbier n’eut pas à regretter son choix de le préférer à Picabia ; suggéré par Georgette Leblanc.

Les décors de l’intérieur de la villa ainsi que des pièces secondaires du laboratoire sont eux confiés à Alberto Cavalcanti, brésilien fraichement débarqué à Paris après des études d’architecture en suisse, fréquentant assidument le milieu de l’avant-garde et en passe de devenir, deux ans plus tard, un réalisateur prolifique à l’œuvre protéiforme. Autre cinéaste en devenir qui, au sortir de ses études à l’école des arts décoratifs, nous gratifie d’un jardin d'hiver hérissé de plantes naïves et de fleurs exotiques découpées dans du bois, Claude Autant-Lara lui-même ! Ironiquement la future vieille baderne à postiche est partie prenante de ce « carnaval du futurisme » - comme L’Herbier saura le définir – en attendant de virer hostile à toute vague nouvelle… Les meilleures signatures de l’époque sont encore convoquées ; pour l’orfèvrerie de Jean Puiforcat, les verreries de René Lalique, les sculptures de Joseph Csaky, les costumes de Paul Poiret, la musique, hélas en partie perdue, de Darius Milhaud, et cætera, et cætera.

Pour un peu on n’en finirait plus de ce « name dropping » un rien pédant ! Vous en voulez d’autres ? Et bien sachez qu’au rayon des écrivains, outre Pierre Mac Orlan au scénario et dialogue, on retrouve Philippe Hériat dans le rôle du maharadjah Djorah de Mopur, fougueux courtisan enturbanné à la hâte et maladivement jaloux. Philippe Hériat auquel la postérité ne rend pas justice puisqu’il fut pendant très longtemps le seul écrivain français à avoir cumulé les prix Renaudot, (1931) Goncourt (1939) ainsi que le Grand Prix du roman de l’Académie Française pour La Famille Boussardel, (1947), après avoir été assistant de René Clair puis comédien au cinéma comme au théâtre. Lequel René Clair fait une brève apparition au cours de la soirée musicale filmée dans le décor, lui bien réel, du Théâtre des Champs Elysées. Ce temple de l’Art déco est alors le lieu de toutes les avant-gardes, Ballets Russes comme Revue Nègre, ou encore les Ballets suédois aperçus dans le film. Mais René Clair n’est pas seul. On dénombre ce soir-là participant du chahut organisé pour anéantir davantage Claire Lescot, et sur la foi du serment de mémorialistes assermentés, les présences dans l’auguste assemblée de nombreuses figures du Tout-Paris, ainsi que de Darius Milhaud, James Joyce, Picasso, le groupe des Six, les Polignac, le prince de Monaco, les surréalistes, Man Ray…

Et comme si cela ne suffisait pas, Kiki elle-même, a.k.a « La reine du Montparnasse » va traverser le film pour une scène parfaitement anodine. Mais quoi ? C’est Kiki tout de même ! Kiki sans qui tout ce qui doit alors vibrer au souffle du vent de la modernité n’est rien.

Si les textes des cartons d’intertitres sont ciselés par Pierre Mac Orlan, c’est Fernand Leger déjà en charge, on l’a vu, de certains décors et du générique animé, qui les trace dans une typographie moderniste, sèchement biseautée. On l’a déjà compris, le cinéaste préfère se focaliser sur l’harmonie plastique du récit et non pas sur son déroulement. Au fait, l’intrigue, qu’elle est-elle ? Voici les grandes lignes du scénario : « La grande cantatrice Claire Lescot (Georgette Leblanc) ne vit que pour son art. Elle réunit souvent dans son étrange demeure les plus brillants représentants de l'intelligentsia internationale. Ils cherchent à la séduire, elle ne songe qu'à les dominer. Seul un jeune savant, disciple d’Einstein, l’intrigue. Après de multiples péripéties, elle découvre le laboratoire de cet ingénieur, temple ultra-moderne dédié à la science. Mais elle succombe peu après, victime d’un soupirant éconduit. Le jeune savant tente de la ramener à la vie grâce à une machine expérimentale…»

Proche d’un argument d’opéra, l’intrigue relève plus sûrement du prêt-à-porter à destination de la cantatrice Georgette Leblanc que d’une quelconque ambition novatrice du récit qui aurait pu l’apparenter à de la haute couture. Un temps compagne de Maurice Maeterlinck, célèbre poète dramaturge et essayiste, Prix Nobel de littérature en 1911, et, par ailleurs, sœur de l’écrivain Maurice Leblanc, cette artiste lyrique apporte donc 50% du financement en échange du rôle principal. Celui d’une « jeune première » de cinquante-cinq ans ! Voilà qui pose un rapport de force.

Fernand Leger pose devant le décor qu’il a conçu pour l’intérieur du laboratoire de Einar Norsen, le jeune savant.

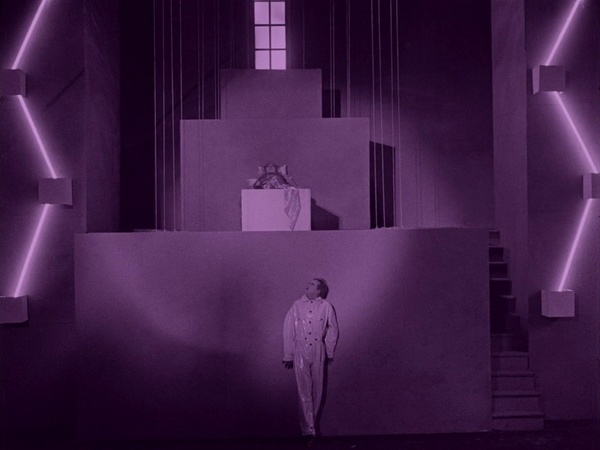

On comprend d’autant mieux que L’Herbier, entrepreneur rigoureux de fantasmes dispendieux, choisisse de se concentrer sur la forme du récit ! Le cinéaste décide donc d’utiliser le script baptisé histoire féerique comme base chiffrée pour construire des accords plastiques ! Il entend mettre l’accent, non pas sur « le déroulement linéaire de l’histoire », mais sur ce qui est vertical, sur l’harmonie plastique. A vrai dire, là où L’Herbier impressionne, c’est dans sa faculté à mélanger les genres. Le film passant allègrement du drame au fantastique, voire à l’horreur, par le biais de trucages qui rappellent avec insistance le travail des surréalistes comme certains décors découpés et peints ne sont pas sans évoquer l’expressionisme d’un Robert Wiene pour Le Cabinet du docteur Caligari réalisé en 1919 et sorti en France en 1922 au Ciné-Opéra de Paris. La science-fiction, genre balbutiant, se voit également convoqué dans les scènes prenant place dans le laboratoire scientifique. Ce lieu fantasmatique semble tendre un miroir au modernisme agitant les « Roaring Twenties ».

Autre moment magique signant l’acmé du film, la séquence dite de la résurrection. Toute en frénésie, alternant des plans courts montés cut, où les sons répondent à des aplats de couleurs violentes badigeonnant les crispations douloureuses de nos tourtereaux électrifiés, il s’y déploie une grandiose symphonie machiniste tendant vers le cinéma pur. On ne s’étonnera pas de savoir que c’est L’herbier lui-même qui est au montage. D’une beauté formelle inouïe, ce film qui officiellement n’en est pas un mais donc une « histoire féérique vue par L’Herbier », comme il est annoncé sur l’affiche, porte en germe tout le vocabulaire de l’art moderne en devenir. Avec comme toujours, durant le temps que durera la fabrication des chefs d’œuvre du muet, l’obligation d’instiller dès les premiers plans une sourde angoisse. Par exemple dans la demeure de la charmante Claire, sur les hauteurs de Rouen, où doit se tenir un dîner. C’est Versailles revu par Pythagore (Tenant antique de la représentation géométrique du nombre) ! Trente mètres sous plafond, tiré au cordeau et peuplé de corbeaux ; je veux parler de tous ces mâles en queue de pie et gominés qui, réunis aux pieds d’une sorte d’idole païenne, en sont réduits à papillonner fiévreusement sur des damiers sans fin autour de cette jolie vache déguisée en fleur ! Seuls les serviteurs, en livrés cubistes et tous porteurs d’un même masque figurant un énigmatique sourire figé, semblent impassibles. Il y manque Jacques Catelain, comédien fétiche du cinéaste et véritable icône de l’Art déco, (les américains l’appelait le « Valentino Français »). Il campe, aux côtés de Georgette Leblanc, le rôle principal, celui du jeune ingénieur. Ce soir-là, il est en retard et ce sera son drame.

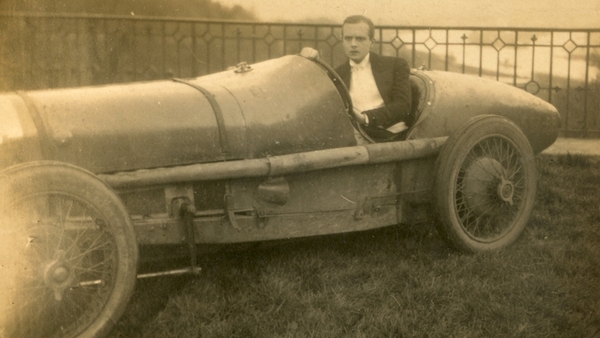

Subissant l’assaut de ses multiples prétendants, la Lescot jubile tout en feignant l’indifférence. Elle est là, potiche maquillée comme une voiture volée, multipliant les poses extatiques et les déplacements millimétrés. C’est une sorte d’R2D2 enrobée par Poiret, qui, avec la sveltesse d’une cariatide frappée au Pimms-champagne émiette les minutes comme on donne du pain au pigeons. On l’attend à peine et puis on ne l’attend plus et on passe à table. L’amoureux éperdu, lui, s’est en route perdu. Sa Bugatti lancée comme un obus à travers la forêt ondoyante aux arbres décoiffés atteint des vitesses folles à vous décoller la gomina ; comme sur une photo de Lartigue teintée d’angoisse bleu pétrole.

Dans les années soixante-dix, se confiant à Pierre-André Boutang, Paul Morand se rappellera du même parcours, Paris-Rouen, avalé au même moment, et d’une certaine amitié : « J'ai fait une course Paris-Rouen avec Derain. Nous avions chacun une Bugatti mais c'est lui qui a gagné ! Les Bugatti c'étaient des sortes d'organismes prodigieux, des sortes d'armures de la renaissance n'est-ce pas ! » Et il ajoutait, parlant des « années folles » : « C'était une union naturelle entre tous les arts, la même génération avançait sur la même ligne ! (…) Radiguet passait la nuit chez Brancusi parce qu'il ne rentrait pas chez lui. Cocteau habitait chez Max Jacob, Milhaud et moi nous habitions le midi, Satie voyait Poulenc tous les jours lesquels voyaient Derain, Picasso... tout ça c'était un même groupe, on se voyait tout le temps, pratiquement tous les jours mais on ne cherchait pas à se voir, on vivait entre Montparnasse, « Le Bœuf sur le Toit », Mademoiselle Chanel, Missia Edwards… on se rencontraient aux déjeuners, aux vernissages, au théâtre, on s'amusait beaucoup mais on travaillait beaucoup. » C’est un fait, on délaisse dans les années vingt la voie réaliste au profit de l’expérimentation, on travaille et l’on s’amuse beaucoup !

On le sait, Marcel L’Herbier s’est toujours passionné pour le progrès technologique. Ainsi dans L'Inhumaine, on découvre notamment - outre la machine qui abolit la mort - un appareil étrange, comme un croisement hybride de radio et de cinématographe désigné dans les intertitres par le terme de télévision. C’est sans doute le premier film à évoquer cette technologie bégayante en 1923 ! Enfin, il ne faut pas oublier le travail sur l’essence du cinéma : photographie, cadrages, volumes, profondeur de champ, surimpressions, montage, prolongé ici par le recours à la colorisation de certains plans. Le cinéaste démiurge teintait à l’époque tous ses films, et déterminait lui-même les gammes de couleurs et des effets spéciaux. « (…) Ce qu’on ne voit plus dans les copies d’aujourd’hui, c’est que non seulement la pellicule était teintée en rouge, mais encore, à certains moments d’éclatement, j’avais supprimé complètement l’image et j’avais intercalé des fragments de pellicule de différentes couleurs, si bien que tout à coup, on recevait dans les yeux des éclairs de blanc pur, et deux secondes après, des éclairs de rouge, ou de bleu, et l’image réapparaissait… » Ainsi s’exprimait l’immense L’Herbier, (1888-1979), à quelques temps de succomber. Il est heureux que des mécènes éclairés, à force d’obstination sans relâche, aient pu lui donner tort et restituer l’éclat originel de ce chef-d’œuvre du muet.

Lisant ces déclarations d’intentions plastiques on pense immanquablement à Piet Mondrian, à ses toiles abstraites composées d’aplats de couleurs primaires et tranchantes. Ces frères de radicalité au dandysme commun avec cette raideur dans le maintien ; tous deux sanglés dans des costumes cintrés, visages taillés à la serpe et bésicles sur le nez, avaient fait leur le mouvement cubiste mais avec ce supplément d’âme, la couleur.

De son côté Jacques Catelain a raconté le choc produit par la scène finale : « À chaque séance, les spectateurs s’insultent, il y a autant de partisans frénétiques que d’adversaires acharnés. C’est dans un véritable vacarme que passent sur l’écran, à toutes les représentations, les images multicolores et syncopées sur lesquelles se termine le film. Des femmes, le chapeau de travers, exigent d’être remboursées ; des hommes, les traits convulsés, se précipitent sur le trottoir, où, parfois, les pugilats continuent... ». De fait, la réception critique en France fut assez catastrophique. Malgré ces splendeurs visuelles le film eut à pâtir des outrances désinvoltes du récit. Georgette Leblanc, qui avait investi là toute sa fortune, soudainement lâchée par son milliardaire américain, se retrouva fort dépourvue.

Pourtant, si le film L'Inhumaine parvint jusqu’à nous c’est que, malgré tout, il fut immédiatement repéré et admiré des artistes et des connaisseurs tel le célèbre architecte viennois Adolf Loos qui écrivit alors : « Pour Marcel L’Herbier, le cubisme n’est pas l’œuvre d’un fou, c’est le résultat d’une pensée bien nette. Ce metteur en scène a établi dans l’Inhumaine des images qui vous enlèvent la respiration. C’est une chanson éclatante sur la grandeur de la technique moderne. Toute cette réalisation visuelle tend vers la musique et le cri de Tristan devient vrai : « J’entends la lumière ! ... » L’Inhumaine dépasse l’imagination. En sortant de la voir, on a l’impression d’avoir vécu l’heure de la naissance d’un nouvel art. »

On souhaite à chacun présent, le dimanche 16 octobre à 10h30 à l’Auditorium de Lyon, de partager ce même sentiment.

Pierre Collier